Auf den Spuren des historischen Zwischenbrücken

Wie zwischen zwei Donaubrücken bei Wien ein eigene Gemeinde entstand. Und wie diese durch die Flussregulierung wieder in der Donau verschwand.

Text und Fotos: Bernhard Odehnal

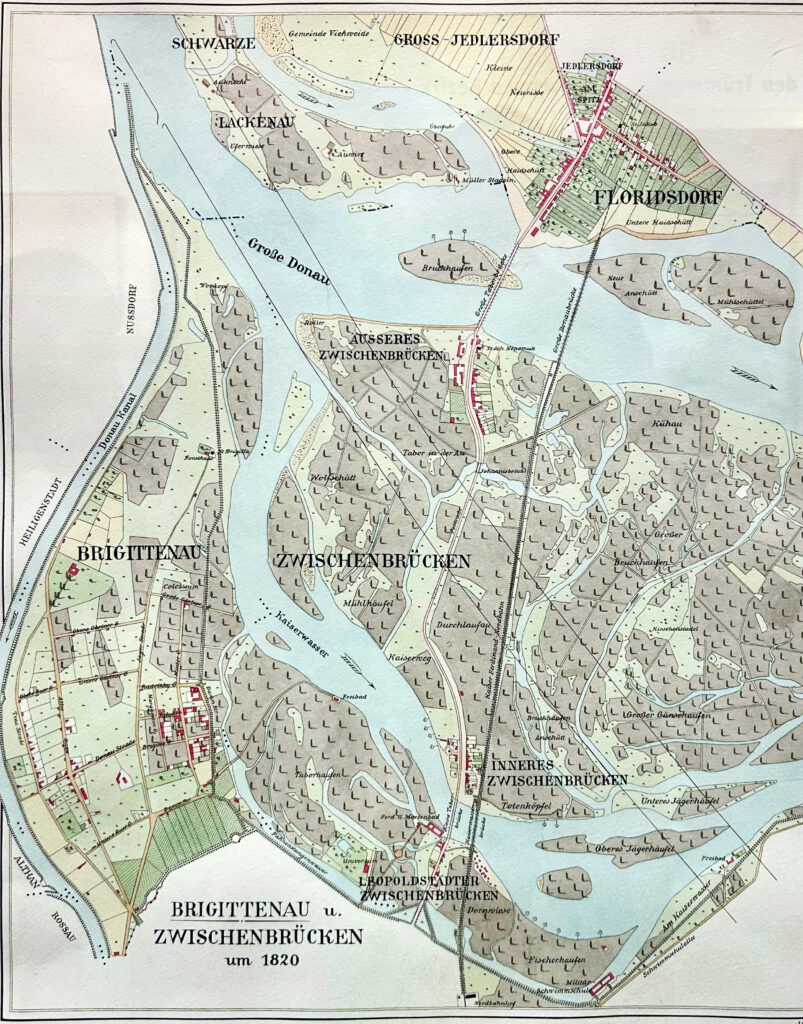

Es waren beschwerliche Reisen: Wer von Wien aus nach Prag, Brünn oder nur nach Floridsdorf wollte, der musste bis in die frühe Neuzeit die Donau mit Booten überqueren. Die floss aber nicht wie heute schnurgerade durch das Wiener Becken, sondern mäanderte völlig unreguliert in mehreren breiten Armen durch das Gebiet der heutigen Brigittenau und Leopoldstadt. Zwischen den Flussarmen lagen Wälder, Sümpfe, Sandbänke und Inseln, von den Wienern „Häufel“, „Schüttel“ oder „Werd“ genannt.

Erst 1698 wurde durch dieses Schwemmland eine Straße gebaut mit zwei Brücken: Über die „Große Donau“ und das „Kaiserwasser“. In der Aulandschaft zwischen den Brücken entstand eine kleine Siedlung. Die Bewohner? Handwerker, Wirtsleute, Geschäftsleute. Der Name war naheliegend: Zwischenbrücken.

Später kamen Kirchen hinzu sowie Industriebetriebe und ein beliebter Vergnügungspark. An Wochenenden und Feiertagen fuhren die Wienerinnen und Wiener ins „Universum“ um zu tanzen oder sich auf der «Russischen Schleuder» den Adrenalinkick zu holen.

Ein Opfer der Donauregulierung

Als eigenständige Gemeinde hatte Zwischenbrücken kein langes Leben. Schon 1850 wurde der Ort in Wien eingegliedert und Teil der Leopoldstadt. Zwei Jahrzehnte später wurden Häuser, Werkstätten und Kirchen dem industriellen Zeitalter geopfert. Die Regulierung der Donau zwang den Fluss in eine neue Bahn, direkt durch den nördlichen Teil Zwischenbrückens. Der südliche Teil musste einer neuen Stadtplanung mit rasterförmigen Straßenzügen weichen. Auwälder wurden gerodet, Flussarme zugeschüttet. An der Stelle des Vergnügungsparks Universum entstand der Nordwestbahnhof.

Spuren der ehemaligen Gemeinde finden sich heute noch in beiden Bezirken zwischen Donaukanal und Donau. Dass die Häuserzeilen zwischen Nordbahn und Donau eigentlich immer noch Zwischenbrücken heißen, wissen nur mehr ältere Generationen. Aber es gibt heute noch eine “Zwischenbrücken Apotheke” in der Dresdnerstraße und den “Zwischenbrückenwirt” nahe des Donaukanals. Im Bezirkswappen der Leopoldstadt wiederum ist das alte Wappen von Zwischenbrücken integriert – und dort besonders auffällig: Eine rote Zunge im Kreis mit fünf Sternen.

Das merkwürdige Zeichen geht zurück auf den „Brückenheiligen“ Johannes Nepomuk, dem Schutzpatron vor Wassergefahren. Ihm sind in Wien mehrere Kirchen und Kapellen geweiht. Darunter auch die barocke Kapelle an der Kreuzung Am Tabor und Taborstraße. Also dort, wo einst Zwischenbrücken stand.

Nepomuk lebte im 14. Jahrhundert in Prag und weigerte sich, dem König ein Beichtgeheimnis zu verraten. Zur Strafe wurde er in der Moldau ertränkt. Als Heiliger soll er nicht nur vor Hochwasser, sondern auch gegen üble Nachrede schützen. Mit dieser Fähigkeit wäre er heute sehr gefragt.

Bernhard Odehnal lernte Journalismus bei der Stadtzeitung „Falter“ und war danach als Korrespondent und Reporter für österreichische und Schweizer Medien tätig. 2025 kehrt er mit der Gründung von „Zwischenbrücken“ in den Lokaljournalismus zurück. Er lebt in der Leopoldstadt.